| 1. |

Der Krönungsmantel (Krönungsgewänder)

Das wohl berühmteste Stück wurde in den königlichen Werkstätten in Sizilien für Roger II gefertigt.

Datierung: 1133/34 für die ursprüngliche Herstellung.

Im Laufe der Zeit wurden kleinere Änderungen vorgenommen. Der Großteil des Mantels ist aber im Originalzustand erhalten.

Der Mantel befindet sich zur Zeit in der Weltlichen Schatzkammer in Wien

Grund: rote Seide, gemustert, Samitbindung, Kermesfärbung

Material: Goldlahn (massives Gold um Seidenseele), Seidengarn in Rot, Hellblau, Gelb, Dunkelbraun, Schwarz, Perlen, Email, Edelsteine

Technik: versenkte Anlegetechnik (Faden 2fach), lineare Perlenstickerei, Kettstich in Farbe für Füllungen

|

Bildquelle: Wikimedia Commons

|

| 2. |

Die Tunicella/Dalmatika (Krönungsgewänder)

Ebenfalls in den königlichen Werkstätten hergestellt.

Datierung: 1130 – 1140

Das Kleidungsstück an sich besteht aus violetter Seide in Samitbindung,

Färbung in Waid + Krapp

Die Tunicella befindet sich zur Zeit in der Weltlichen Schatzkammer in Wien

Grund: der selbe Seidensamit wie beim Krönungsmantel

Material: Goldlahn (massives Gold um Seidenseele), Goldröhrchen, die dann platt gehämmert wurden, Perlen, Goldblättchen, Email, Würmchenfiligran

Technik: versenkte Anlegetechnik

|

Bilder: Christa Schwab

Beschreibung und Bild beim KHM Wien

|

| 3. |

Die Alba (Krönungsgewänder)

Ebenfalls in den königlichen Werkstätten hergestellt.

Datierung: 1181

Das Kleidungsstück an sich besteht aus weißer/cremefarbener Seide, die aber sehr viel jünger ist als die Verzierungen der Alba.

Nur die violetten Teile der Ärmelborten sind Originale aus dem 12. Jhd. Die anderen Stickereien wurden später dazu gefügt.

Die Alba befindet sich zur Zeit in der Weltlichen Schatzkammer in Wien

Grund: violette Seide, Samitbindung

Material: Golddraht (nach d. Sticken flachgehämmert), Perlen, Gimpenfäden (Konturen)

Technik: versenkte Anlegetechnik, Flachstich (Plattstich) und Spaltstich

|

Bildquelle: (Wikimedia Commons)

|

| 4. |

Die Strümpfe (Caligae) (Krönungsgewänder)

Datierung: 1166 – 1189 (Zeit Wilhelms II)

Grund: kermesrote Seide, Samitbindung

Material: Golddraht (nach dem Sticken flach gehämmert)

Technik: Anlegetechnik

|

KHM Wien (Bild)

|

| 5. |

Mantel Karls des Großen

(Chape de Charlemagne)

Entgegen des Namens hat dieses Stück mit Karl dem Großen gar nichts zu tun.

Datierung: wahrscheinlich Anfang des 13. Jahrhunderts. Bei Schütte und im Ausstellungskatalog zu "Die Zeit der Staufer" wird der Mantel noch mit "um 1200" bzw. "Ende 12., Anfang 13. Jahrhundert" datiert. Die neueste Datierung richtet sich nach der Motivik des Adlers, der eher mit Friedrich II als mit seinen Vorgängern assoziiert wird. Der Mantel gelangte aber auf jeden Fall erst um 1212 mit dem Bischof von Metz zu Friedrich II.

Entstehungsort: Sizilien oder Spanien

Grund: rote Seide, ungemustert, Samitbindung

Material: Goldlahn (vergoldeter Silberfolie, Seidenseele), rote, weiße, blaue, hellgrüne, grüne, hellblaue, schwarze Seide (sowohl Floss, als auch gezwirnt), Gimpenfäden (Pflanzenfasern, fast waagrecht umwickelt mit Flossseide)

Technik: Goldlahn in Anlegetechnik (nicht versenkt, Fäden paarig),

Strukturierung: bei großen Flächen durch die farbigen Überfangungsfäden, bei kleinen Flächen (den Tierdarstellungen): durch gezieltes Hin- und Herführen der Goldfäden. Enden der Metallfäden werden an der Oberfläche untergeschlagen und mit Überfangstichen gehalten.

Seide in Anlegetechnik (schwarz, Flächen mit roten Überfangfäden) bzw. Plattstich

Seide auch in: Spalt-, Platt-, Kett-, und Stielstich - nach der Goldstickerei eingefügt

|

Homepage zur Ausstellung "Die Staufer und Italien" (Bild)

Bildindex für Kunst und Architektur

Bild-Nr.: fr00345a07

|

| 6. |

Mantel Philips von Schwaben

Datierung: Ende 12. Jhd.

Im Gegensatz zum Krönungsornat und dem Mantel Karls des Großen ist der Mantel Philips von Schwaben Teil einer Grablege. Philip wurde damit im Dom zu Speyer begraben. Daher ist der Mantel auch längst nicht so gut erhalten wie die anderen bereits vorgestellten Stücke.

Der Mantel war ursprünglich aus goldgelber oder gelber Seide, ungemustert, in Samitbindung. Davon sind nur noch wenige Fragmente erhalten.

In diesem Fall wurde nicht direkt auf die Seide des Mantels gestickt sondern es wurden Medaillons separat gestickt und dann appliziert.

Grund: Seide, einfarbig, ungemustert, Samitbindung (Reste von rot, jetzt braun)

Material: violette und braune Seide, Seidenfloss

Goldlahn (vergoldetes Silber, Seidenseele), Überfangungsfäden: Leinenzwirn, weiß;

Seide als Anlegefaden, 2facher Zwirn (keine Drehung der Einzelfäden),

Überfangung für Seide: Seide

Technik: Spaltstich, Stielstich, flächenfüllend 0,1 – 0,5 mm

Anlegetechnik mit Gold, an den Enden versenkt, im Verlauf nur überfangen, Einzelfaden, V-förmig ineinander gesetzte Vorstiche

Anlegetechnik mit Seide als Anlege- und Überfangfaden

|

Bilder nur in "Die Zeit der Staufer" und "Des Kaisers letzte Kleider"

|

| 7. |

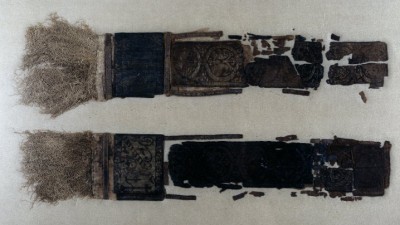

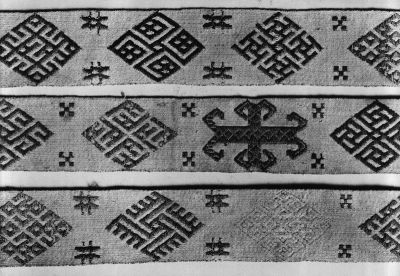

Caligae (Strümpfe) Phillips von Schwaben

Datierung: Das Gewebe der Strümpfe wird mit Ende 11. Jhd datiert und ist in sich gemusterte Seide. Im 12. Jhd wurde das Gewebe mit Stickereien nachbearbeitet.

Interessanterweise wurde dabei kein neues Muster aufgestickt sondern das bestehende Muster des Seidengewebes nachgestickt.

Grund (Schäfte): Seide, einfarbig, gemustert, Protolampasbindung

Material: Goldlahn (Gold und Seidenseele), Seide

Technik: Anlegetechnik, nicht versenkt, Einzelfäden

Seide in Plattstich

|

Bilder nur in "Des Kaisers letzte Kleider"

|

| 8. |

Mantel Ottos IV.

Datierung: um 1200

Entstehungsort: Byzanz (Seide), wahrscheinlich England (Stickerei)

Grund: rote Seide, Samitbindung, Leinenfutter (leider geht weder bei Siede/Stauffer noch bei Schütte aus der Beschreibung hervor, ob durch das Leinenfutter durchgestickt wurde, das Leinen also als Verstärkung gedient hat oder ob es lediglich als 'normales' Futter eingenäht ist)

Material: Goldlahn (reines Gold und vergoldetes Silber um Seidenseele)

weiße und schwarze Seide (Seidenzwirn), Leinenzwirn als Anlegefaden

Technik: Anlegetechnik versenkt, Stiel- und Flachstich, Spaltstich

|

Bildquelle: Kulturerbe Niedersachsen

Homepage zur Ausstellung "Die Staufer und Italien" (Bild)

|

| 9. |

Die Löwendalmatika

Datierung: Ende 12. Jhd / um 1200

Entstehungsort: Byzanz (Seide), wahrscheinlich England (Stickerei)

Das Stück steht in enger Verbindung mit dem Mantel Ottos IV.

Grund: Roter Seidensamit

Material: Goldlahn (vergoldetes Silber, gelbliche Seidenseele), Seide in schwarz und weiß

Technik: vers. Anlegetechnik, Stiel- und Flachstich (Plattstich)

|

Bilder nur in "Das Stickereiwerk"

|

| 10. |

Kasel

Datierung: Ende 12. Jhd

Entstehungsort: Byzanz (Stoff), England (Stickerei)

In Material, Technik, Größe und Motiven stimmt die Kasel aufs Engste mit dem Mantel Otto IV. überein.

Grund: purpurfarbener Seidensamit

Material: Goldlahn

Technik: Anlegetechnik, versenkt

|

Bilder nur in "Heinrich der Löwe und seine Zeit"

|

| 11. |

Kasel v. Papst Bonifatius VIII

Datierung: Ende 12. Jhd

Enstehungsort: Sizilien.

Grund: Rote Seidenköper

Material: Goldlahn (2-fach verwendet), Seide in Rot, Weiß, Blau

Technik: Anlegetechnik (ob versenkt oder nicht wird leider nicht angegeben), Spaltstich als Füllstiche, Kettstich (evtl – ist aus der Beschreibung nicht klar ersichtlich)

|

Bilder nur in "Das Stickereiwerk"

|

| 12. |

Kasel von Thomas Becket

Datierung: 1116

Entstehungsort: Almeria, Spanien

Zur Zeit in Fermo (Umbrien)

Grund: Blauer Seidenköper (lt. Von Wilckens Samit)

Material: Goldfaden (Häutchengold), Seide in Rot, Blau, Weiß und Braun

Technik: Anlegetechnik (auch hier keine genaueren Angaben), Kettstich, Spaltstich

|

Bilder nur in "Das Stickereiwerk"

|

| 13. |

Glockenkasel aus St. Paul im Lavanttal

Datierung: Ende 12. Jhd

Entstehungsort: Südwestdeutschland

Grund: Leinen

Material: Seide in Senfgelb, Blaurot, Hellgrün, Zartlila, Hellblau und Braun

Technik: Zopfstich (auch 'geschlossener Kreuznahtstich' – eine frühe Variante des Kreuzstichs),

Kettstich für Binnenzeichnung und Konturen

|

Universität Klagenfurt

|

| 14. |

Nonnenkrone (Bortenkrone mit gestickten Medaillons)

Datierung: Erstes bis zweites Drittel 12. Jhd.

Entstehungsort: Wahrscheinlich Deutschland

Grund: Seide, Lampasbindung

Material: Goldlahn um Seidenseele, Silberlahn um Seidenseele, rotbraune und beigerote (ursprünglich leuchtend rote) Seide (ungezwirnt und gezwirnt), gezwirnter Leinenfaden

Technik: Anlegetechnik (Einzelfäden - versenkt und nicht versenkt), Fäden wurden später flachgehämmert um eine einheitlichere Oberfläche zu erhalten, Strukturiert durch die versenkten und nicht versenkten Anlegefäden; Es wurden auch Goldfäden über farbige Ausstickungen gesetzt.

Stielstich für sämtliche Konturen. Stielstich wurde auch ÜBER die flachgehämmerte Oberfläche gestickt um die Binnenkonturen zu formen. Ansonsten: Flachstich

Vorzeichnung: in rot, linear

|

Abegg-Stiftung Bern

|

| 15. |

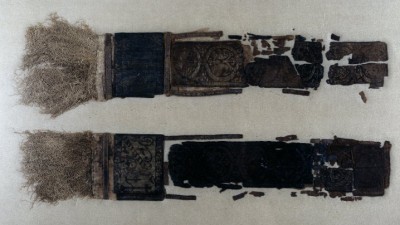

2 Handschuhbesätze aus Grabfunden im Trierer Dom (Bischofsgräber)

(Im Zusammenhang mit der Nonnenkrone erwähnt)

Datierung: Erstes bis zweites Drittel 12. Jhd

Grund: weiße Seide, Lampasbindung

Material: Seide

Technik: Stiel- und Spaltstich

(Eingefasst mit kleiner, seidener Flechtborte)

|

Kein Bild

|

| 16. |

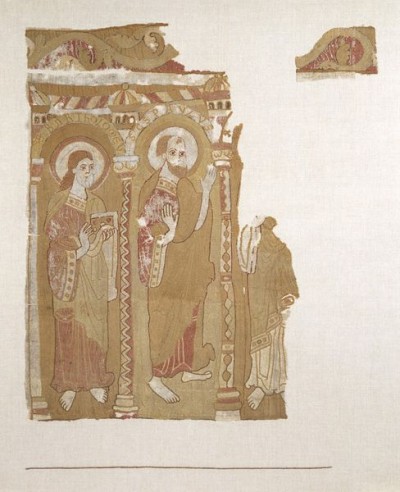

Stola mit dem Martyrium der Hl. Katharina

Datierung: ca. 1200

Entstehungsort: Rheinland, Deutschland

Grund: Seide mit unterliegendem Leinen

Das sind alle Angaben, die das Museum zu diesem Stück macht. Die folgenden Details habe ich mir selbst aus dem Bild (das man sehr groß zoomen kann) herausgesucht:

Meiner Meinung nach ist das Leinen kein bloßes Futter sondern wurde als Verstärkung der Seide verwendet. Es wurde also auch durch das Leinen durchgestickt. An manchen Stellen kann man sehen, dass der Faden im Leinengewebe verschwindet.

Die rote Seide selbst ist inzwischen fast völlig verschwunden (ich habe sie beim ersten Mal ansehen für rote Stickerei gehalten)

Material: Seide in Hellblau, Mint/Hellblau-Grün, Grün, Weiß/Creme, Hellgold

Technik: Anlegetechnik, nicht versenkt, Spaltstich für Flächen

Die Überfangfäden sind farbig und tragen stark zur Gestaltung der Stickerei bei.

Ich kann auf der gesamten Fläche keine Konturstiche oder Binnenzeichnungen erkennen. Wo die Konturen normalerweise wären, scheint die rote Seide des Stickgrundes durch. Evtl. sind diese Fäden völlig verschwunden? Evtl. wurde die Fläche auch ganz bewusst frei gelassen und der Stickgrund statt eines Konturstiches eingesetzt. Das wäre aber sehr ungewöhnlich im Vergleich zu anderen Stücken.

An den Gesichtern kann man erkennen, dass es zumindest dort Binnenzeichnungen gegeben haben muss.

|

Bildquelle: Metropolitan Museum of Art

|

| 17. |

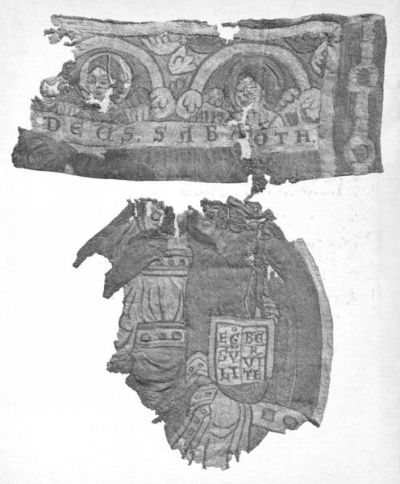

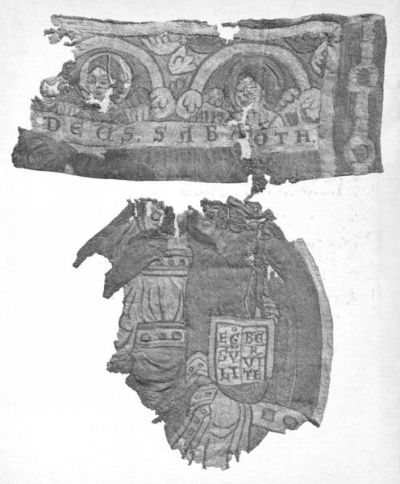

Gestickte Besätze aus dem Mainzer Dom

Datierung: nicht ganz klar, aber wahrscheinlich Ende 12., Anfang 13. Jhd,

Entstehungsort: Werkstätten von Palermo

Grund: Seide, Samitbindung

Material: Goldlahn (vergoldetes Silber, Seidenseele), Seidenfaden als Anlegefaden, gezwirnt, Gimpenfäden f. Konturen

Methode: Gold in Anlegetechnik (paarig geführt, nicht versenkt), Spaltstich, Seide in Anlegetechnik bzw. Flachstich

Vorzeichnung: in Grau

|

Bilder nur in "Textile Kostbarkeiten Staufischer Herrscher"

|

| 18. |

Mitra des Kardinals Konrad von Wittelsbach

Darstellung der Steinigung des Hl. Stephanus und der Ermordung des Hl. Thomas Becket

Datierung (Seidengewebe): 12. Jhd

Datierung (Stickerei): um 1200

Entstehungsort: Vorderer Orient/Byzanz (Seide), England (Stickerei)

Grund: Seide in Samitbindung

Material: Goldlahn um Seidenseele, farbige Seide

Technik: Anlegetechnik, versenkt

|

Bayerisches Nationalmuseum

(Keine Permalinks möglich - bitte bei der Suchfunktion

Inv-Nr. T 17 eingeben)

Bildindex für Kunst und Architektur

Bild-Nr.: mi07419e08

|

| 19. |

Alba des Thomas Becket

Datierung: 1160 – 1170

Grund: Seide

Material: Goldlahn

Technik: soweit ich das sehen kann, versenkte Anlegetechnik und etwas, das aussieht wie Plattstich in Goldlahn (ich nehme aber an, die Enden sind versenkt und der Stich wurde nicht an der Hinterseite weiter geführt, wie das bei einem klassischen Plattstich der Fall wäre.)

|

Bildquelle: Genevra Kornbluth Photography

Bildquelle: Genevra Kornbluth Photography

|

| 20. |

Stola – Reliquie des Hl. Bernhard von Clairvaux

Datierung: 1101 – 1200

Vorinformation: dieses Bild habe ich der sehr wissenden Community in der Facebook Gruppe "A-Fraktion Textilverarbeitung" vorgelegt, weil ich das Ganze - entgegen der Bildbeschreibung - eher für eine broschierte Brettchenborte gehalten habe. Die folgenden Informationen sind aus dieser Konversation entstanden:

(An dieser Stelle meinen Dank an Silvia Aisling, Marled Mader, Andrea Wagner-Neumann und natürlich alle anderen, die sich mit Ideen und Gedanken beteiligt haben :))

Grund: Seide (sehr wahrscheinlich Brettchengewebe)

Material: Seide

Technik: KÖNNTE durchaus tatsächlich Stickerei sein. Andere Meinungen sprechen von Sumak-Technik (eine spezielle Technik im Brettchenweben, die z. b. auch beim Gürtel Philips von Schwaben zur Anwendung gekommen ist)

|

Bildquelle: Belgian Art Links and Tools

|

| 21. |

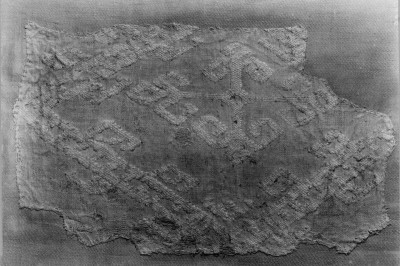

Gesticktes Reliquienkissen

Datierung: 1. Hälfte, d. 12. Jhd.

Entstehungsort: Deutschland

Grund: Weißes Leinen, Köperbindung

Material: in Weiß, Rot, Blau, Gelb (seltsamerweise wird weder im Ausstellungskatalog zu "Die Zeit der Staufer" noch bei Schütte/Christensen die Art des Materials angegeben. Ich gehe vorsichtig von Seide aus.)

Technik: Spaltstich, bedeckend

Vorzeichnung: rot

|

Bildindex für Kunst und Architektur

Bild-Nr.: mi02919b12

|

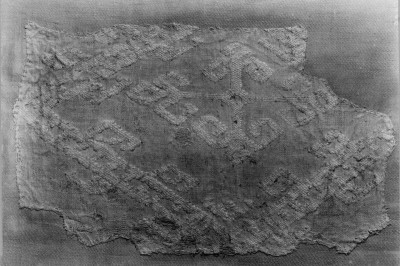

| 22. |

Fragment Wandbehang

Datierung: 1160 - 70 (Schütte/Christensen setzen 1180 – 1200 an)

Entstehungsort: Niedersachsen, Deutschland

Grund: grobes Leinen, (Leinenbindung?)

Material: Seide (mattgrün, mittel-, dunkelblau, mittel-, dunkelbraun, mattviolett, gelb, gelblich weiß)

Technik: Kettstich, bedeckend

|

Bildindex für Kunst und Architektur

Bild-Nr.: mi09256i13

|

| 23. |

Altardecke

Datierung: 1170-80

Entstehungsort: Rheinland, Deutschland

Das Stück ist leider im 2. Weltkrieg verbrannt! Es sind nur Zeichnungen und Beschreibungen davon erhalten.

Grund: Feines Leinen

Material: Leinen, etwas Seide (teilweise Füllungen)

Technik: Kettenband (Ich nehme an Schütte/Christensen meinen einen offenen Kettstich), Kettenstich, ursprünglich Weißstickerei. Opus Teutonicum (weißes Stickmaterial auf weißem Grund) |

Bildindex für Kunst und Architektur

Bild-Nr.: mi00186a11

|

| 24. |

Altardecke

Datierung: Ende 12. Jhd

Entstehungsort: Lombardei

Grund: Weißes Leinen

Material: weißes Leinen (soweit das zu erkennen ist. Seeberg hat aber darauf hingewiesen, dass viele Leinenfäden, die heute weiß erscheinen ursprünglich wenigstens teilweise farbig waren)

Technik: Ketten- und Stielstich (Weißstickerei)

(Leider kann man nicht erkennen, was für ein Kettstich das ist)

|

Bilder nur in "Das Stickereiwerk"

|

| 25. |

Seidenstickerei (Zweck leider nicht mehr fest zu machen)

Datierung: 12. Jhd.

Entstehungsort: Rheinland

Grund: Seide

Material: Seide (nehme ich an, da man wohl mit keinem anderen Material – abgesehen von Gold - auf Seidengrund gestickt hätte), weiß

Technik: Offener Kettstich (meiner Meinung nach und nach einer Umfrage in den Facebook-Gruppen "Historische Stickerei", "Historic Hand Embroidery" und "A-Fraktion Textilverarbeitung")

|

Bildindex für Kunst und Architektur

Bild-Nr.: mi01602e09

|

| 26. |

Tasche

Datierung: 11. – 12. Jhd

Entstehungsort: Frankreich

Grund: Leinen

Material: Seide in Blau, Grün, Rot und Gelb

Technik: Spaltstich

|

Bilder nur in "Das Stickereiwerk"

|

| 27. |

Tasche

Datierung: 1170 – 90

Entstehungsort: ?

Befindet sich zur Zeit im Museé Municipal Alfred Bonno in Paris

Grund: rotes Leinen

Material: Seide

Technik: Für mich sieht es nach Kettstich und Stielstich aus

|

Leider kein verlinkbares Bildmaterial

|

| 28. |

Standarte des San Oth

Datierung: 12. Jhd

Entstehungsort: Nordspanien

Grund: Leinen

Material: Seide in weiß, rot, dunkelblau

Technik: Ketten- und Stielstich

|

Bilder nur in "Das Stickereiwerk"

|

| 29. |

Gestickter Einband eines Evangeliars

Datierung: Mitte 12.

Entstehungsort: Hirsau (Benediktinerkloster Alspach)

Grund: Leinen (Leinenbindung?)

Material: weiße, rote, violette, grüne, gelbe Seide

Technik: Stielstich, Spaltstich, Flachstich, bedeckend

Vorzeichnung: Braune Tusche

|

Bildindex für Kunst und Architektur

Bild-Nr.: mi02984g02 |

| 30. |

Einband eines Epistolars

Datierung: 1. Hälfte d. 12. Jhd.

Entstehungsort: Schwaben (Benediktinerabteil Zwiefalten)

Grund:

Vorderdeckel: grün/gelber Halb-Seidenstoff, gestreift, Schussköper

Rückendeckel: weinrot

Ursprüngl. eingeschlagene Seitenteile: kariert (violett, grün, rosa, weiß)

Material: Seide, Brokatfaden

Technik: Anlegetechnik, Spaltstich, Stilstich

|

Bildindex für Kunst und Architektur

Bild-Nr.: mi03004e12 |

| 31. |

Fragment eines Wandbehanges oder Altartuchs

Datierung: 1150 – 60

Entstehungsort: Niedersachsen

Grund: Leinen

Material: Seide, Wolle (diverse Farben)

Technik: Kettstich

|

Bildquelle: Victoria & Albert Museum

|

| 32. |

Fragment eines Wandbehanges oder Altartuchs

(evtl. vom selben Stück wie obiges Fragment)

Datierung: 1150 – 60

Entstehungsort: Niedersachsen

Grund: Leinen

Material: Seide

Technik: Kettstich

(Bei dem obigen Fragment ist auch von Wolle als Material die Rede. Hier scheint die Wolle zu fehlen. Ob das dann tatsächlich das selbe Stück ist?)

|

Bildquelle: Victoria & Albert Museum

|

| 33. |

Fragment (evtl. von einem liturgischen Gewand)

Datierung: 1160 – 90

Entstehungsort: England

Grund: purpurne Seide (einfache Bindung – Leinwandbindung?)

Material: Goldlahn (vergoldetes Silber)

Technick: Anlegetechnik (versenkt), Stielstich

Man kann das Foto leider nicht weiter vergrößern aber es scheint tatsächlich so, als wäre an der unteren Kante mit Goldfaden im Stielstich gestickt worden.

Das ist das erste Mal, dass ich etwa anderes als diverse Anlegetechniken im Zusammenhang mit Goldlahn finde.

|

Bildquelle: Vicoria & Albert Museum

|

| 34. |

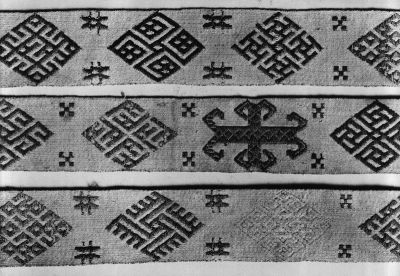

Band / Borte

Datierung: 1150 – 1200

Entstehungsort: England

Grund: Roter Seidenköper

Material: Goldlahn, Seide

Technik: Anlegetechnik (versenkt), Spaltstich, Stielstich

|

Bildquelle: Vicoria & Albert Museum

|

| 35. |

Zwei Fragmente

Datierung: 12. Jhd

Entstehungsort: Spanien / Byzanz

Grund: Leinen (Leinwandbindung)

Material: rote Seide

Technik: Spaltstich (soweit ich das erkennen kann, könnte auch ein Stielstich dabei sein)

|

Réunion des Musées Nationaux

|

| 36. |

Fragment mit 2 Medaillons

Datierung: 12. Jhd

Entstehungsort: Spanien / Byzanz

Grund: Leinen (Leinwandbindung)

Material: bunte Seide

Technik: flächig ausgeführte Spaltstiche, Stielstich als Konturen (soweit erkennbar)

|

Réunion des Musées Nationaux

|

| 37. |

Stickerei (Apostel)

Datierung: 12. Jhd

Entstehungsort: nicht genannt

Grund: evtl. blaues Leinen (schwer zu erkennen)

Material: bunte Seide, Goldlahn

Technik: Anlegetechnik (ich glaube, nicht versenkt), Technik für Seidenfäden nicht erkennbar

|

Réunion des Musées Nationaux

|

| 38. |

Pontifikalschuhe

Datierung: letztes Viertel 12., erstes Viertel 13. Jhd

Entstehungsort: England / Spanien / Frankreich / Byzanz

Grund: gemusterte Seide (Samitbindung)

Material: Gold- und Silberlahn, bunte Seide

Technik: Anlegetechnik (versenkt), Technik für die Seide (außer als Überfangfaden) nicht erkennbar

|

Réunion des Musées Nationaux

|

| 39. |

Altartuch

Datierung: 1150 – 60

Entstehung: Niedersachsen

(s. Fragmente Nr. 31 und Nr. 32 bezüglich Ähnlichkeiten)

Grund: Leinen

Material: Seide

Technik: falls mit den anderen beiden Fragmenten ident: Kettstich flächig

|

Réunion des Musées Nationaux

|

| 40. |

Pontifikalschuhe

Genau genommen nur teilweise eine Stickerei, aber ein interessantes Stück, das ich euch nicht vorenthalten möchte.

Datierung: 1101 – 1200

Entstehungsort: Italien

Grund: (ursprünglich) dunkelrotes Leder

Material: vergoldetes Leder, Seide

Technik: Applikation mit Stielstichen, Ziernähte

|

Bildquelle: Genevra Kornbluth Photography

Bildquelle: Genevra Kornbluth Photography

Bilder und Beschreibung bei Belgian Art Links and Tools

|

| 41. |

Reste einer Kopfbedeckung

Datierung: spätes 12. Jhd

Enstehungsort: Sizilien

Grund: Seide

Material: Seide

Technik: Wird nicht genannt

(Interessantes Detail: es wird hier unter anderem von gemalten Verzierungen gesprochen!!)

|

Bildquelle: The British Museum

|

| 42. |

Fragment einer Börse oder Tasche

Datierung (unsicher): 12. oder 13. Jhd.

Grund: Leinen

Material: Leinen (meine Annahme! Die Unregelmäßigkeit des Fadens deutet darauf hin)

Technik: leider nicht genau zu erkennen, aber auf jeden Fall eine Zählstickerei

|

Bildquelle: Belgian Art Links and Tools

|

| 43. |

Dalmatika

Datierung: 1101/1200

Halberstadt, Domschatz

Grund: Seide

Keine weiteren Informationen

|

Bildindex für Kunst und Architektur

Bild-Nr.: mi00773a08

|

| 44. |

Stola

Datierung: um 1200

Aachen, Domschatz

Grund: Seide

Keine weiteren Informationen

|

Bildindex für Kunst und Architektur

Bild-Nr.: mi00011b05

|

| 45. |

Pluviale

Datierung: 1101 – 1200

Halberstadt, Domschatz

Grund: rotes Leinen

Keine weiteren Informationen

|

Bildindex für Kunst und Architektur

Bild-Nr.: mi00773a10

|

| 46. |

Pontifikalschuhe

Datierung: 1146-1155

Hildesheim Domschatz

Grund: Leder

Material: Goldlahn

Technik: Soweit ich das sehen kann, gibt es Ziernähte mit Goldlahn. Die genaue Technik wird nicht erwähnt. Die restlichen Verzierungen halte ich für die in der Beschreibung erwähnte Goldfarbe.

|

Bildindex für Kunst und Architektur

Bild-Nr.: dmhds87_01

|

| 47. |

Kasel Bischof Bernhards I

Datierung: um 1200

Entstehungsort: Sizilien (?)

Hildesheim, Basilika St. Godehard

Grund: Seide, Leinen

Material: Goldlahn

|

Bildindex für Kunst und Architektur

Bild-Nr.: mi05773e11

Beschreibung und Bild in der Deutschen Digitalen Bibliothek

|

| 48. |

Kasel (Marienkrönung)

Datierung: 1186-1200

Soest, Kirche

Grund: Seide

Keine weiteren Informationen

|

Bildindex für Kunst und Architektur

Bild-Nr.: mi02919b13

|

| 49. |

Stoffstück von einer Alba

Datierung: 1170 – 1199

Leider keine weiteren Angaben und die Beschriftung unter dem Stück auf dem Foto kann man leider nicht lesen.

Ich lasse es trotzdem – der Vollständigkeit halber – hier stehen.

|

Victoria & Albert Museum

|

| 50. |

Ausschnitt einer Stickerei

Datierung: 12. Jhd.

Leider keine weiteren Angaben und die Beschriftung unter dem Stück auf dem Foto kann man leider nicht lesen.

Ich lasse es trotzdem – der Vollständigkeit halber – hier stehen.

|

Victoria & Albert Museum

|

| 51. |

Mitra

(Hier bin ich recht unsicher, ob das Stück nicht eher gewebt ist. Zumindest der Bildausschnitt, der in Großaufnahme zur Verfügung steht sieht für mich nicht nach Stickerei aus. Ich hab sie aber dazu genommen, weil es ein österreichisches Stück ist)

Datierung: 12. Jhd

Entstehungsort: möglicherweise Tirol, Österreich

Grund: Seide

Material: Goldlahn

|

Metropolitan Museum of Art

|

| 52. |

Reitermantel Heinrich II

Datierung: 12. Jhd

Bamberger Domschatz

Grund: Blauer Samit

Material: Goldfaden, bunte Seidenfäden

Technik: Anlegetechnik

Leider machen weder Schütte/Christensen noch von Wilckens genauere Angaben zu dem Stück. Auch findet man ihn keinem der beiden Werke Bilder.

|

2 Bilder bei Wikimedia Commons

Gesamtansicht

Detail

|

| 53. |

Häubchen König Stefans von Ungarn

Dieses Stück wird bei Siede/Stauffer erwähnt, allerdings gibt es auch dazu kaum Details.

Es ist auf jeden Fall eine Stickerei in Goldlahn und sollen in der Schatzkammer in Wien liegen - dort konnte ich aber nichts dergleichen finden. Ich bleibe dran ...

|

Kein Bildmaterial

|

| 54. |

Borte

Datierung: sehr vage zwischen 1100 und 1499

Grund: Leinen (Leinwandbindung)

Material: Seide

Technik: Gobelinstich (das und die Tatsache, dass es sich um eine Zählstickerei handelt, was im 12. Jhd selten auftaucht, halte ich persönlich das Stück für jünger als das 12. Jhd.) |

Rijksmuseum Utrecht |

| |

Ergänzung Beispiele per 31.07.2016 |

|

| 55. |

Mitra von Erzbischof Wichmann

Datierung: Leider gibt es hierzu noch keine offizielle Publikation also auch noch keine fixe Datierung. Bei Ausgrabungsarbeiten im Dom von Magdeburg wurde 2010 ein Grab entdeckt, in dem mit größter Wahrscheinlichkeit Erzbischof Wichmann bestattet ist. Er gehörte zu den mächtigsten Kirchenfürsten seiner Zeit und starb 1192.

Es ist also anzunehmen, dass die Mitra ins 12. Jhd datiert werden kann. Nebenstehend eine Rekonstruktion der Stickerei von Katrin Kania.

Grund: Seide

Material: Goldlahn

Technik: Im Gegensatz zu den sonst üblichen Anlegetechniken wird der Goldlahn in diesem Fall tatsächlich durch den Stoff geführt. Da das nur an vier Stellen notwendig ist, wird der Lahn kaum belastet.

Die restliche Wirkung wird durch das Verflechten des Goldlahns in sich erzielt.

Die Technik ist bisher einzigartig in meiner Beispielsammlung

Diese Art der Stickerei hat Ähnlichkeit mit Flechtstichen, wie sie später, großflächiger, auch in der Renaissance auftauchen.

(Beispiel aus dem Victoria & Albert Museum)

Eine etwas entferntere Verwandtschaft besteht wohl auch zu Possamenten, wobei diese komplett unabhängig vom Stickgrund hergestellt und fertig aufgenäht werden.

Weitere Informationen zur Ausgrabung hier: Archäologie Online |

Veröffentlichung des Bildes mit freundlicher Genehmigung von Katrin Kania. Aus "Mittelalterliche Goldstickerei - Anleitung für Einsteiger"

|

| 56. |

Mitra d. Hl. Otto I. von Bamberg

Datierung: gestickte Borte: 4. Viertel 12. Jhd

Entstehungsort: Wahrscheinlich Sizilien (Ähnlichkeiten in der Stickerei zu den Krönungsgewändern)

Liegt zur Zeit im Diözesanmuseum Bamberg

Grund: Roter Seidensamit

Material: Silbervergoldeter Lahn um Seidenseele, Seidengarn in Schwarz für Konturen, Leinenzwirn, weiß, als Anlegefaden, Leinenzwirn, weiße Flussperlen, blaue Glasperlen

Techniken: Spaltstich, Anlegetechnik (welche wird nicht genannt, ich gehe aber den Bildern nach von versenkter Technik aus. Außerdem wird mehrfach auf die Ähnlichkeit zu den Krönungsgewändern hingewiesen, deren Goldstickereien ebenfalls versenkt gestickt sind)

Perlenstickerei über relativ groben Leinenfäden – die Perlen waren also auf die Leinenfäden genäht. |

Bilder nur in "Die Mitren des hohen Mittelalters" |

| 57. |

Mitra aus Kloster Neustift

Datierung: Ende des 2. Drittels 12. Jhd

Entstehungsort: wahrscheinlich Sizilien

Metropolitan Museum of Art

Grund: Gelber Seidensamit

Material: Silbervergoldeter Lahn um Seidenseele, Silberlahn um Seidenseele

Seidengarn in Schwarz

Technik: versenkte Anlegetechnik, Stielstich |

Bilder nur in "Die Mitren des hohen Mittelalters" |

| 58. |

Gestickter Bortenstreifen (Amiktbesatz?)

Datierung: 2. Hälfte 12. Jhd.

Entstehungsort: England (?)

Abegg Stiftung – sehr ähnlich zu einem Streifen, der im Victoria & Albert Museum liegt (s. Beispiel Nr. 34) Eventuell handelt es sich um zwei Teile der selben Borte.

Grund: Ungemusterter Samit, braunrot

Material: Seidenfäden, schwacher Zwirn aus 2 Fäden ohne Drehung in hellrosa, hellgrün, graugrün, hell- und mittelblau, Zwirn auf zwei gedrehten Fäden beige, Zwirn aus zwei gedrehten Fäden, naturweiß (Heftfäden f. Anlegetechnik)

Goldlahn um Seidenseele

Technik: Spaltstich – als Füllstich (0,2 cm Stichlänge), Stilstich – als Konturstich; Versenkte Anlegetechnik, versetzte Überfangstiche |

Bilder nur in "Mittelalterliche Textilien III"

|

| 59. |

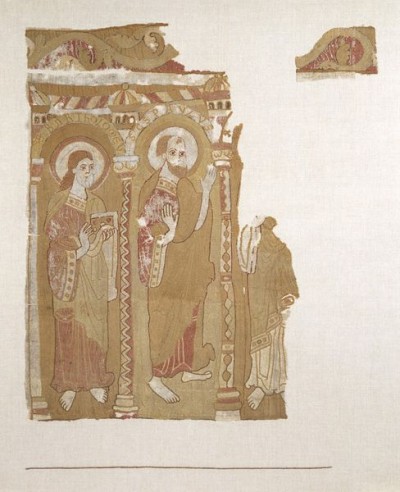

Manipelfragment mit Christus und zwei Heiligen

Daterung: 2. Hälfte 12. Jhd – frühes 13. Jhd

Entstehungsort: Süditalien, Sizilien (?)

Abegg Stiftung

Grund: 2 Seidengewebe in Kettköper, blau bzw. orange – ursprünglich sicher rot (der orangene Teil ist an einem Ende des Fragments angesetzt)

Material: Seidenfaden, schwach gedreht, in beige, braun, grün, dunkelrot bzw. Seidenzwirn aus 2 Fäden, gedreht, beige (Überfangfaden?)

Silberlahn um gelbe Seidenseele (Der Metallfaden ist stark beschädigt - evtl. handelt es sich auch um vergoldeten Silberlahn – die gelbe Seele würde darauf hindeuten – es lässt sich aber nirgends eine Goldauflage nachweisen.)

Technik: Spaltstich (Stichlänge 0,1 – 0,15 cm) als Füll- und Konturstiche, Spannstiche als Füllstiche.

Anlegetechnik, paarweise mit Überfangfaden fixiert als Konturstich und Füllstich |

Bilder nur in "Mittelalterliche Textilien III"

|

| 60. |

Zwei Ausschnitte mit Brustbildern männlicher Heiliger

Datierung: 12. – 13. Jhd

Entstehungsort: Venedig (?)

Abegg Stiftung

Grund: Leinen, vermutlich in Leinwandbindung (lässt sich nicht sicher feststellen), naturweiß

Material: Seidenfäden, schwach, bzw gar nicht gedreht, naturweiß, beige, hell-, mittel-, und dunkelbraun, rot, hell- und mittelblau

Seidenfaden Zwirn aus zwei gedrehten Fäden, beige und braun (als Heftfäden)

Silberlahn vergoldet um Seidenseele

Technik: Spaltstich (Stichlänge 0,05 cm)

Anlegetechnik, paarweise mit Überfangfäden, teilweise in Flechtwerk bzw. Rautenmuster fixiert |

Bilder nur in "Mittelalterliche Textilien III"

|

| 61. |

Pontifikalschuh d. Hl. Desiderius

Datierung: 12. Jhd

Entstehungsort: ?

Delémont

Grund: Leder

Material: Lederriemchen, 0,1 cm, vergoldet, Rote Seide ohne Drehung

Technik: Lederriemchen: Anlegetechnik, Seide: Kettstich |

Bilder nur in "Textilien in Kirchen und Klöstern der Schweiz" |

| 62. |

Pontifikalschuh d. Hl. Germanus

Datierung: 12. / 13. Jhd

Entstehungsort: ?

Delémont

Grund: Leder

Material: Rote Seide ohne Drehung

Technik: Kettstich |

Bilder nur in "Textilien in Kirchen und Klöstern der Schweiz" |

| 63. |

Fragment einer Decke

Datierung: romanisch – wird von Schmedding auf Grund der Ähnlichkeit in der Motivik mit der Glockenkasel aus dem Lavanttal verglichen, die Ende des 12. Jhd entstanden ist.

Entstehungsort: evtl. Engelberg

Es wird von Schmedding darauf hingewiesen, dass solche Textilien kaum erhalten sind, weil es sich dabei um Gebrauchstextilien handelt, die man selten aufbewahrt hat.

Grund: Leinen

Material: Leinen, weiß

Technik: Hexenstich (geometrische Muster), Stielstich (vegetabile Muster)

Leider wird hier nicht erwähnt ob es sich um einen normalen Hexenstich oder um den eng verwandten Kreuznahtstich handelt. |

Bilder nur in "Textilien in Kirchen und Klöstern der Schweiz"

|

| 64. |

Albe des Heiligen Hugo

Datierung: 12. Jhd

Entstehungsort: ?

La Valsainte bei Charmey

Grund: Leinen, leinwandbindig, weiß

Material: Weißstickerei: Leinen, weiß

Durchbrucharbeit: Leinen, weiß

Seidenstickerei. Seide, gelb und grün

Technik: Weißstickerei: Steppstich (Rückstich) in 2 oder 3 parallelen Reihen (nebeneinander gesetzt) lineare Motive (Zwickel oberhalb der Geren, Nacken- und Schulterlinie, um den Ausschnitt herum) Rückstich als Stickstich kommt nur bei diesem Stück vor und ist damit einzigartig unter den bisherigen Beispielen.

Durchbrucharbeit: Schlingenstiche – je 3 Kett- und Schussfäden zusammengezogen, so dass ein durchbrochenes Gitter mit breiten Stegen und schmalen Öffnungen entsteht. (auf den Ärmelmanschetten) – leider gibt es keine Großaufnahme der Ärmel, so dass der genaue Effekt nicht ersichtlich ist.

Bei moderner Durchbruchstickerei wird für gewöhnlich ein Teil des Gewebes entfernt, zum Beispiel in dem Fäden gezogen werden oder Teile des Stoffes nach dem Sticken herausgeschnitten werden. In der Beschreibung der Albe kommt nichts dergleichen vor, daher gehe ich davon aus, dass tatsächlich nur durch das Zusammenziehen der Fäden Durchbrüche erzeugt wurden.

Auch diese Art der Stickerei ist bisher einzigartig unter meinen Beispielen.

Seidenstickerei: wird leider nicht genauer beschrieben. Es sind nur noch wenige Reste am Halsausschnitt erhalten

|

Bilder nur in "Textilien in Kirchen und Klöstern der Schweiz"

|

ies ist die Beispielsammlung zum Artikel Stickerei im 12. Jahrhundert - Techniken und Materialien. Hier habe ich aufgelistet, was ich an Beispielen finden konnte. Nicht alle sind schlüssig, was Materialien und Techniken angeht.

ies ist die Beispielsammlung zum Artikel Stickerei im 12. Jahrhundert - Techniken und Materialien. Hier habe ich aufgelistet, was ich an Beispielen finden konnte. Nicht alle sind schlüssig, was Materialien und Techniken angeht.